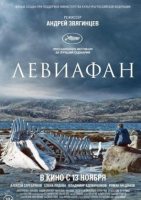

“Левиафан”

0:00, 24 Січня 2015

Год: 2014

Страна: Россия

Жанр: драма

Режиссёр: Андрей Звягинцев

Сценарий: Олег Негин, Андрей Звягинцев

Композитор: Филип Гласс

В ролях:

Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов, Анна Уколова, Сергей Походаев, Сергей Бачурский и др.

.

Отечественное неблокбастерное кино никому не нужно. (Блокбастерное тоже, но по другим причинам, и обсуждение этого вопроса выходит за рамки данной статьи.) Его никто не смотрит (кроме отдельных счастливчиков, аккредитованных в Каннах или хотя бы на "Кинотавре"), никто не обсуждает (кроме доживающей свой век специализированной кинопрессы), в прокат оно если и выходит, то в трёх кинозалах в режиме "на отвяжись".

А в общественное поле если и попадает ненадолго, то исключительно после очередного скандала с запретом мата, невосторженного образа жизни и вообще, в крайнем случае — после вновь, как пятнадцать лет назад, заменяющего нормальный кинопрокат случайного ночного показа по центральному ТВ, по итогам которого спустя пару дней благополучно забывается, когда стихают вялые дискуссии в либеральной прессе и соцсетях.

Так было в 2014 году с "Комбинатом "Надежда", оставшимся уделом узкого круга фестивальной публики, с победителем ММКФ (что само по себе смешно) "Да и Да", который убил закон о мате и поделом, с "Почтальоном Тряпицыным", который и показан-то по телеку был исключительно чтобы персонально потешить "оскаровского отказника" Кончаловского, и к настоящему моменту о фильме все благополучно забыли, с ультраартхаусным Германовским "Трудно быть Богом", который досмотреть-то смогли разве что специальные ценители, а потому даже дискуссию завязать вокруг него не сложилось, наконец, с вполне зрительским "Дураком" Быкова, который тихо вышел в прокат и тихо же оттуда ушёл.

Именно последний фильм подводит нас к предмету сегодняшнего (да и всех последних полутора недель) обсуждения, поскольку в действительности именно "Дурак" собирает в себе все те характеристики, которые на текущий момент принято приписывать "Левиафану", причём в обоих смыслах, и со знаком плюс, и со знаком минус. А именно — он был актуален, злободневен, очернительствующ, притчеобразен: в общем, он как раз и описывал противостояние человека, которому не всё равно, и системы, бездушной и себялюбивой. В конце концов, его герои были узнаваемы и аллегоричны, но не сведены до штампов, а ещё там был реально уместный русский язык (причём без мата), непритянутая за уши коллизия, а в конце делался неутешительный вывод о нашей с вами жизни здесь и сейчас. Понятно, что фильм при этом оказался слишком утоплен в местных реалиях для западной публики, но недостаточно скандален, чтобы выйти из болота "никому не нужного кино" у нас.

Примечательно, что будучи точно таким же, "но хуже", фильм Звягинцева оказался наделён совсем другой фестивальной судьбой, и именно с этим, а не с осточертевшей уже дискуссией про "очернительство в глазах мировой общественности" и меметичную "рашку-говняжку", хотелось бы, наконец, разобраться.

При этом вопрос почему "Левиафан", а не "Почтальон Тряпицын" даже не встаёт, видового кино в мире снимается огромное количество, тот же "Географ" Кончаловскому не уступит, если же мерять вес имён авторов в современной мировой кинотусовке, то Звягинцев тут уделает Михалкова с Кончаловским одной левой, а потому из двух похожих в общем-то фильмов резонно выбрали имеющий большие шансы и в кои-то веки не прогадали.

Что же касается картинки, хтоническую мощь северной природы эксплуатируют оба, а также, кто помнит, до того замеченный в мире "Как я провёл этим летом". В общем, рецепт уже понятен, так будут теперь делать все остальные, только не пытайтесь, как Владимир Тумаев, экономить на съёмках внутри юрты или на хромакейном северном сиянии, сразу проиграете (даже на ММКФ), только натуральные съёмки, только хардкор. Со штатива, длинными планами под минималистичный саунд Филипа Гласса, которого скромно забыли занести в титры. Переслаивать этими кадрами сцены до изнеможения.

Что касается сценария, то тут тоже не стоит сильно углубляться. Понахватать там-сям отсылок, прибить их гвоздями к полу, дать зрителю полюбоваться издали, ни в коем случае не позволяя себе погрязнуть в чём-то конкретном. Марвин "Киллдозер" Химейер, библейский Иов, философ Гоббс, каждую секунду помните, что это просто пелевинские кунштюки, завлекалочки для интеллектуальных снобов, крючочки для синопсисов и пресс-релизов, темы для интервью в западных изданиях, на экране вся эта фигня не нужна и даже вредна для имиджу. Чуть копни — получится слишком умно, а это уже плохо для бизнеса. Станешь как Герман, только хуже.

Все эти левиафаны, американские мстители (хотя, почему только американские, поговаривают, в 94 году на том самом "Уралвагонзаводе" был аналогичный случай, рабочий-тагилец по имени Василий Тронин поехал на танке выбивать себе и другим рабочим зарплату), споры с Творцом и его земными представителями должны оставаться за рамками кино, в ранних черновиках сценария, чтобы потом быть только обозначены в виде разрушенной церкви или раскромленной свиньи и втихую отставлены в сторону за ненадобностью. Правильный рецепт современного кино подсказал Звягинцеву один жадный продюсер — "два интерьера, два пенсионера и проходочки". Рецепт нашёл своего мастера.

По факту фильм Звягинцева в промежутке между видовыми вставками состоит из полуабстрактных сценок-диалогов, долженствующих утвердить широту русской души ("бьёт значит любит", "пьёт значит любит", "сила в правде" и так далее), а вовсе не что-то там очернить, как подумал один неумный министр, а остальные подхватили. Западный зритель при этом в бурчание диалогов не вдумывается, с трудом успевая читать титры, он воспринимает картину в целом, и она, не вызывая у него какого-либо диссонанса, ловко ложится на уже готовый образ, разве что вместо пьяных медведей тут скелеты китов и остовы кораблей, но это у них вполне сойдёт за символизм.

Не переборщить — вот главный секрет мастера. Совсем чуть-чуть мата (неумелого и ненужного, но для скандала хватит), совсем немножко ББПЕ (за кадром, в шуме водопада), чуточку адюльтера (народу это понятно, хотя логика персонажей тут окончательно рассыпается), горсть богоборчества (вставные талдычащие диалоги ни о чём, а между прочим именно оттуда название фильма), три минуты противостояния (или просто стояния — бормочущее зачитывание приговоров вообще культурологическое открытие года в нашей стране) с властями предержащими, одна кукольная держиморда в кадре, тут более банального исполнителя, чем Мадянов, сыскать трудно, шаблоннее был бы только артист Лановой в роли кагебешника.

Ну, и главные герои. Абстрактно-пьющий "русский реднек", его абстрактно-страдательная вторая жена, его ещё более абстрактно-мечущийся подросток-сын от первой жены, невесть что потерявший в этой глуши полупрозрачный навальнообразный "столичный адвокат" (его существованию в этом фильме вслух и по очереди удивляются буквально все персонажи, включая, кажется, его самого), бесконечно-абстрактные друзья-менты главного героя, которые сдают его при первой же возможности (тут мы возвращаемся к Быкову, точнее его "Майору", там менты своих, что интересно, не сдают). Ну, и неловкая в своей бедовости папочка с компроматом. Это как раз за океаном понятно, поскольку знакомо, другой вопрос, что на взгляд отсюда — донельзя плоско, шаблонно и недостоверно, но кино-то экспортное, дураков вроде Быкова снимать для отсутствующего нашего зрителя правдивое кино нет, правда?

В итоге мы имеем удачный пасьянс из простых конфликтов, слегка локализованных а-ля рюсс, лёгкий налёт интеллектуальности в виде тех самых отсылок, безграмотно смонтированные, но мрачно-красивые длинные планы живой природы, полупрозрачная актёрская игра (хотя питие в кадре в кои-то веки не похоже на "Особенности национальной охоты"), тонны назидательного пафоса и притянутого за уши "социального реализма" в каждом кадре и заметное имя автора в титрах. Вот и весь рецепт. По сути, все недавние громкие международные так сказать "арт-хиты" построены по тому же несложному принципу. Ханеке, Соррентино, Иньярриту, Дарденны, Аменабар, Альмодовар, а в особенности Дель Торо со своим "Лабиринтом Фавна" и, вы будете смеяться, Михалков со своим также номинированным на "Оскара" фильмом "12" (там тоже играет Мадянов! вот где главный секрет успеха!) все сделаны по этому немудрящему лекалу.

А что актёры играют, как в тагильском ТЮЗе (кинокритик Борис Нелепо отметил, что из "крупных режиссерских удач Звягинцеву удалось заставить артиста Вдовиченкова произнести фразу “никто во всём не виноват”"), дом этот стоит новёхоньким вставным зубом посреди древней природы, логики в действиях персонажей никакой (для иностранцев сойдёт за неизбывность русской души), финальное внезапное противостояние церкви и человека вообще непонятно зачем, разве что ради вящей многогозначительности — это уже совсем не важно. Как совершенно неважно, что на февраль назначен какой-то там прокат.

А важно, что если "Оскар" всё-таки будет получен, то Михалков в своём киноцарствии останется без своего главного аргумента — в нашей местечковой кинотусовке формальные бронзулетки (особенно иностранные) играют очень важную роль, ведь не будь "Глобуса" и номинации на "Оскар", про "Левиафан" никто бы и не вспоминал. Хотя, мы же всё равно понимаем, что российским кинематографом нынче управляет не Михалков, а Мединский.

![]()